من بارمينيدس إلى نيتشه..

العدمية كبوصلة للتمرد الأنطولوجي والثورة

في خضم المشهد الثقافي الليبي المتخم بالتحديات، يبرز سعود سالم كمفكر وفنان أناركي ، يرفض الأطر الجامدة ويُعلن الحرب على العقل المُستلب .

رحلة سالم ليست مجرد سيرة فنية، بل هي مسار وجودي قطعته قدم الفكر بين زوارة وبنغازي وطرابلس، لتتوقف طويلاً في محطات الفلسفة الكبرى من سارتر ونيتشه إلى هايدغر، مُنطلقاً منها نحو صياغة رؤية فنية تُراهن على «الفوضى المُنظمة» في تقنية فن الأكشن وتُصارع المؤسسات المُهيمنة على الفضاء الجمالي.

في هذا الحوار الاستثنائي، يفتح الفنان والأكاديمي الليبي المقيم في فرنسا سعود سالم، خزائن تجربته المتفردة لمجلة الليبية؛ يُفكك العلاقة المعقدة بين الصورة والواقع، ويتساءل عن مفهوم الجذور والهوية، مُقدماً تصوره لـ «مجتمع إنساني أفقي بلا سلطة متعالية». كما يبين كيف أثرت فيه روح الثورات التحررية في تحويل الغربة من مفهوم اجتماعي إلى شعور أنطولوجي عميق، ليظل الفن والجسد لديه هما الأداة الوحيدة لـ»فك الحصار» عن إنسان المنطقة.

وكيف يُصبح رفض الجوائز الرسمية والتكريمات، على خطى معلمه سارتر، جزءاً أصيلاً من مشروع فني وفكري يهدف إلى إثراء كينونة العالم .

الفنان والمفكر “سعود سالم”:

أجرت الحوار : صافيناز عمران عطاالله

أرفض شرعية الدولة ومؤسساتها

وأدعو لتكوين روابط فنية مستقلة خارج الحدود الحمراء

ما لا أستطيـــع قولــه هــو ما ليس لدّي القــدرة على التفكيــــر فيـــه

كيف شكّلت رحلتك الأكاديمية والفكرية المتنقلة بين زوارة، بنغازي، وطرابلس، أرضية خصبة لتقاطع الفلسفة مع الفن التشكيلي في أعمالك الأولى، وما هو الأثر الذي تركته هذه التشكيلات الفكرية على تجربتك الفنية اللاحقة؟

لقد كانت هذه المرحلة الأولية للدراسة، وهي مرحلة تكوينية بالضرورة وكما هو الحال في الواقع الإنساني عموما، فإننا نتعلم الحياة أولا قبل أن نتعلم التفكير وقبل اكتشاف قدراتنا ومشاريعنا الوجودية للتأثير في العالم وتغييره، وتشكيل المادة المحيطة بنا في تكوينات جديدة.

مدينة زوارة هي البداية، وهي الأساس الذي يشكل صورة البناء اللاحق بأكمله، مرحلة الإدراك، بداية تعلم ملمس الأشياء وإدراك كثافة العالم، البحر والسماء ورمال الشاطيء والمطر ورياح القبلي ..ثم الخطوط الأولى على الرمال أو«الخربشة» بالفحم على الجدران، ككل الأطفال، وكذلك العلاقات مع البشر والأصدقاء .. ثم مرحلة بنغازي وبداية القراءة والسفر لمدن العالم عن طريق الأدب، حيث تجولت في أزقة باريس مع البؤساء وأحدب نوتردام، ولندن مع أوليفر تويست ودافيد كوبرفيلد، والمدن الروسية مع روايات دوستوييفسكي وتورجينييف وجوركي .. فاهتماماتي الأساسية في هذه الفترة، كانت القراءة، وبالذات قراءة الأدب الروسي والإنجليزي والفرنسي، من روايات وشعر ومسرح، لذلك كنت أرتاد المكتبات العامة المتواجدة في بنغازي ذلك الوقت، وبالذات المركز الثقافي المصري والأمريكي .

كل ما تبقى من هذه المرحلة هي ذكريات مع الأصدقاء الذين ما زلت أتذكر البعض منهم، ومنهم من غابت وجوههم مع الزمن.

في رحلتك الفكرية، تتبعت مسار العدمية من «بارمينيدس» إلى «نيتشه» و«هايدغر» و«سارتر» ما الذي دفعك تحديدًا إلى استكشاف هذا المفهوم، وما هي أبرز المحطات الفكرية التي توقفت عندها وتأثرت بها شخصيًا؟

هناك علامات أو محطات فكرية تخلق عوالم خاصة نرتبط بها في فترات زمنية معينة، وتبقى بعد ذلك كخلفية دائمة وإن كانت ضبابية وغير واضحة المعالم، مثل عالم كافكا الغريب والمقلق، وعالم دوستوييفسكي ذو الشخصيات المعذبة والعنيفة، عالم فيرجينيا وولف المضطرب، ثم ديكنز، بلزاك، تورجينييف، بوشكين، وأيضا السياب، عبد الباسط الصوفي، البياتي، أدونيس،سميح القاسم ودرويش، ثم بيكيت، يونيسكو، جويس، آرتو .. وغيرهم كثيرون. كل هذه العوالم الخيالية أثرت بالضرورة في تكوين نظرتي الجمالية المتعلقة باللغة ثم بعالم التشكيل. أما في المجال الفلسفي فالمحطة الأولى التي زودتني بأساسيات التكوين الفكري فهي سارتر وسيمون دو بوفوار، كنموذج، ليس فقط من الناحية الفلسفية كمدخل للوجودية والفينومينولوجيا، أو من الناحية الأدبية بخصوص الرواية والمسرح، وإنما كنمط للحياة والتعاون وبناء مشاريع حياتية مشتركة، وأيضا كنموذج للإلتزام والنضال من أجل الحرية بمعناها العملي والأنطولوجي المقترنة في نفس الوقت بالدفاع عن فكرة العدالة الإجتماعية، وكمتمرد على المؤسسات التي تحاول شراء المثقف وتدجينه، وذلك برفضه لجائزة نوبل للأدب عام 1964. فقد رفض سارتر باستمرار التكريمات الرسمية والجوائز، ولم يرغب في أن يصبح «مثقفا رسميا» أو أن تكون الجائزة بمثابة «قبلة الموت» لمساره الفكري. عموما كان هناك سارتر وسيمون دو بوفوار، ثم لاحقا ميرلو بونتي، هوسرل وبرنتانو وهايدغر. وكانت محاضرات عبدالرحمن بدوي وعادل فاخوري وغيرهم من كبار الأكاديميين في قسم الفلسفة ذلك الوقت حافزا لمواصلة البحث في هذا الإتجاه. أما الفلسفة اليونانية فلم أعد إليها إلا بعد بداية البحث في العدمية ثم قراءتي لنيتشه فيما بعد. أما الاهتمام بالعدمية فقد جاء نتيجة اهتماماتي السياسية وإنخراطي في حركة الرفض الشبابية واهتمامي بالفكر الأناركي والزخم الثوري في روسيا في نهاية القرن التاسع عشر، من باكونين، كروبوتكين، هرزن ونيتشاييف وغيرهم، حيث اكتشفت الجانب الثوري الخلاق للعدمية، وكيف مسخ لينين وتروتسكي الثورة الشعبية الروسية ذات الطابع التحرري اللاسلطوي وحولها إلى دكتاتورية الحزب الواحد.

تكرّس جزءًا كبيرًا من كتاباتك لمهمة «فك الحصار عن العقل المُستَلَب» والتخلص من الفكر الغيبي والديني. هل ترى أن هذا الحصار هو السبب الرئيس لأزمات مجتمعنا، وكيف يمكن للفن والأدب أن يكونا أداتين فاعلتين في هذه المعركة الفكرية؟

للأسف، الحصار لا يتعلق فقط بالعقل المستلب، ولكن هناك حصار أكبر وأكثر شراسة يتعلق بالجسد. فنحن اليوم في ليبيا وفي المنطقة عموما، يبدو الجسد محاصرا ومغلفا ومغلقا ومكبلا بألف وثاق، معزولا في عبايات وجلابيب تفصله عن غيره وعن عواصف ورياح العالم الحي وتحيله إلى كتلة رمادية تتحرك بين كتل رمادية متشابهة بلا تقاطيع وبلا هوية. وهناك أيضا الأسوار والحواجز والقضبان والشبابيك والخطوط الحمراء، حيث يعيش المواطن بين الأسوار في قصور وقلاع قبيحة بلا نوافذ. العقل.يحتاج للهواء والضوء كما الجسد يحتاج لحرية الحركة والتنقل، وهذه الحرية لا تتوفر الآن إلا بالخيال الفني والثقافي من الرسم والشعر والمسرح والرواية والرقص والموسيقى. ولست الأول ولا الأخير الذي يرى أن أزمة المنطقة تتعلق أولا بفك هذا الحصار عن العقل وعن الجسد، وإلا التحجر والتليف ثم الإختناق والموت.

تدعو إلى بناء «مجتمع إنساني يخلو من الجوع والفقر المادي والعقلي، مُنظّم بطريقة أفقية بدون سلطة متعالية». هل هذه الرؤية المثالية نابعة من قراءة للواقع أم هي انعكاس لأمل داخلي يُقاوم مرارة الواقع، وما هي الخطوات العملية لتحقيقها في رأيك؟

إن بناء «مجتمع إنساني يخلو من الجوع والفقر المادي والعقلي، مُنظّم بطريقة أفقية بدون سلطة متعالية» ليست رؤية مثالية في نظري، بل واقعية ومادية لحد الموت كما يقال، وهي أمل وهدف يصبو إليه آلاف الشباب في أوروبا وفي العالم الثالث، وهي فكرة مادية مبنية على الواقع السياسي والإجتماعي للمجتمعات المعاصرة عموما. الرأسمالية والديموقراطية البرلمانية الصورية أثبث فشلها في بناء مجتمع يتمتع بالحرية والعدالة والسلام في العالم، وأثبثت عدم صلاحيتها لضمان الأساسيات الضرورية لحياة المواطن المعاصر. والدليل على ذلك كل هذه الحروب المتعددة المشتعلة في العديد من بقاع العالم، والهجرات الجماعية لملايين المواطنين والعمال بحثا عن العمل وهربا من الموت. وكذلك حراك الشباب الأخير في المغرب، جيل زد، ومن الواضح أنه لا أحد يعرف مصلحة «الناس» أكثر من الناس أنفسهم. وهناك تجارب تاريخية أثبتت مصداقية هذه الفكرة، الثورة الأسبانية، ثورة الجزائر في بدايتها، حركة ماكنو في أوكرانيا والثورة الروسية قبل أن يستولي عليها لينين ويغير مسارها اللاسلطوي، والعديد من الممارسات الجماعية الشعبية في بلدان أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا تذهب في هذا الإتجاه، إتجاه الديموقراطية المباشرة والنابعة من ضرورة التنظيم الذاتي العفوي بدون تدخل خارجي من قبل قائد أو حزب سياسي أو أية مجموعة «طليعية» تتوسط أو تدعي تنظيم الشعب والدفاع عن مصالحه بدلا من الناس أنفسهم. إن طبيعة المرحلة الراهنة وتركيبة المجتمع الليبي لا تسمح – ولو بمعجزة – بنجاح أي نظام سياسي برلماني أو تمثيلي مهما كان نوعه. وعليه فإنه يجب على هذا المجتمع أن يبدع ويتخيل النظام الذي يناسبه، وعلى الطبقة المثقفة السياسية والثقافية والفنية، لا أن تطرح أو تتخيل هذا النظام مسبقا، بل عليها أن تخلق وتهيء الظروف المناسبة لانبثاق هذا النظام من خلال القاعدة الشعبية ذاتها والتي ستخلق بالضرورة طريقا ومنهجا يتطور تدريجيا مع تطور الأحداث. وأنا أتفق بالضرورة مع الفكرة القائلة بأن لكل شعب النظام الذي يستحقه، غير أن أغلب الأنظمة في العالم لم تفرزها الشعوب ذاتها، بل فرضت عليها من الخارج بدون إستشارتها.

تهتم في أعمالك الفنية بـ«مشكلة الصورة» وعلاقتها بالوعي. هل تعتبر الصورة مجرد انعكاس للواقع أم أنها كيان مُستقل يُعيد تشكيل وعينا به؟

أرى أن الصورة ليست مجرد انعكاس سلبي للواقع، بل هي كيان مستقل وفعّال ينفصل عن الإدراك المادي للشيء ليؤسس «واقعًا وهميًا» خاصًا به ضمن الوعي. وظيفة هذا الكيان ليست المحاكاة، بل إثارة القصدية وتحويل الرؤية إلى فكرة ودلالة، مما يُجبر المشاهد على إعادة النظر في العلاقة بين الشيء وصورته والكلمة التي تسميه؛ تمامًا كما فعل ماغريت بلوحة «هذا ليس غليونًا»، حيث يؤكد أن صورة الشيء ليست هي الشيء نفسه، وبذلك تُصبح الصورة أداة قوية تُعيد تشكيل بنية الوعي والمعرفة لدينا.

بالنظر إلى عناوين بعض أعمالك الأدبية والفنية مثل «خرائب الوعي» و«دهاليز الروح» و«تفتت الأنا»، يبدو أن لديك اهتمامًا عميقًا بالعوالم الداخلية للإنسان. كيف يُترجم هذا الاستكشاف اللاشعوري إلى ألوان وخطوط في لوحاتك؟

هناك اختلاف جوهري بين اللغة، أعني اللغة الفلسفية وليس الشعرية أو الأدبية، والتي هي عالم الدلالة، وبين الفن والذي هو عالم الخيال كما سبق القول. أنا أحاول قدر المستطاع تحرير اللوحة من كل ما يلصق بها من إسقاطات خارجية، كالتعبير عن الأحاسيس والعواطف والمواقف أو الآراء عموما، أو التعبير عن العالم الوهمي الداخلي للفنان أو للمجتمع. أحاول قدر الإمكان تحرير اللوحة من البسيكولوجيا ومن كعكة «بروست» الشهيرة ومن فكرة «التعبير» عموما. في أغلب الأحيان، لا يمكن قراءة اللوحة، اللوحة يمكن النظر إليها فقط. ولذلك أحاول في عملي أن تكون اللوحة مجرد تكوين مستقل لا تشير سوى إلى ذاتها كألوان وأشكال ومساحات وفضاءات جمالية، وأن تكون قطعة فريدة وإبداع جزئي ينتمي إلى الإنتاج العام للفنان، وأن تكون كل قطعة لا تشير سوى إلى ذاتها كلوحة وإن كانت في نفس الوقت تشير إلى التركيب العام الذي تنتمي إليه. وأن تكون ظاهرة محايدة، لا تحتوي أية دلالة رمزية أو إيحائية مهما كانت قوة الخطوط والألوان أو عنف التركيب والآداء. ..

تعرّف نفسك فكريًا بالأناركية الشيوعية. كيف تُوفّق بين هذا الانتماء الفكري الذي يرفض السلطة وبين هويتك كفنان ينتمي إلى مجتمع ذي إرث ثقافي غني، حيث غالبًا ما تكون السلطة مركزية مُهيمنة؟

إن الانتماء للأناركية الشيوعية في خضم مجتمع ذي إرث ثقافي وسلطة مركزية هو تناقض وجودي نحتضنه. فـ»الثوابت» المقدسة كـالتراث، والهوية، والأرض، والأصالة، وحتى مفاهيم الحداثة المزيفة مثل «الحرية» الرأسمالية و«الديمقراطية» المؤدلجة، ليست سوى أصنامًا يجب تجاوزها وتحطيمها. كفنان، يكمن التوفيق في الرفض الجذري لشرعية الدولة ومؤسساتها بتكوين روابط وتجمعات فنية مستقلة تعمل بوعي كامل خارج الحدود الحمراء.

هدفي هو تطوير هذا الهامش المتمرد ليصبح هو المساحة الفنية الكاملة، محققًا بذلك قطيعة مع النسق المركزي المُهيمن.

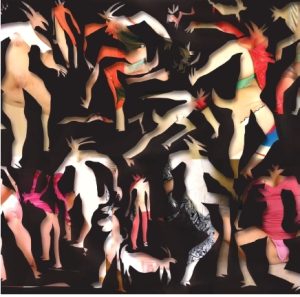

في أعمالكم، نلاحظ تجاوراً فريداً بين التعبيرية التجريدية التي تفيض بالحيوية والانفعال، وبين تقنية فن الأكشن التي تضفي على السطح حركة عشوائية وشعوراً بالصراع. هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الحوار الفني بين الأسلوبين؟ وكيف يترجم هذا التفاعل بين الانفعال العفوي والفوضى المنظمة إلى رسالة فنية تعبر عن رؤيتكم للعالم من منظوركم الخاص ؟

يُشكل التفاعل بين التعبيرية التجريدية الحيوية وفن الأكشن الفوضوي جوهر رؤيتي: حوار بين الانفعال العفوي والفوضى المنظمة. أرى العمل الفني كمسألة حركة جسدية واعية، تتأرجح بين الخطة المسبقة والارتجال التام، حيث تختبئ «خطط سرية» في الذاكرة تقود العمل التلقائي. هذا التفاعل بين الأداء العفوي المباشر أمام الجمهور والعمل الكلاسيكي الروتيني في المرسم يترجم فكرتي الأساسية عن الأناركية ورؤيتي للعالم كـ فوضى منظمة.

انتقالك للعيش في فرنسا في الثمانينيات كان نقطة تحول كبيرة. كيف أسهمت البيئة الفنية والثقافية الفرنسية في إثراء تجربتك كفنان ليبي، وما هي أبرز الفروقات التي لمستها بين الحركة الفنية في ليبيا وفرنسا؟ وهل تحولت «الغربة» إلى مفهوم وجودي يُشكل أحد محاور إبداعك؟

لقد أثرت البيئة الفرنسية والأوروبية عموماً تجربتي كفنان، موفرةً المناخ الفكري والاجتماعي المناسب لـ «الطريق العبثي» للفن. نقطة التحول الكبرى كانت لقائي بالشاعر والكاتب أرمان غاتي والكاتبة هيلين شاتلان في منتصف الثمانينيات، اللذين شجعاني وأثبتا لي إمكانية تحقيق مشاريع فنية ذات هدف أناركي اجتماعي وتقدمي في ظل «الغابة الرأسمالية الهمجية». الغربة كانت في البداية اجتماعية عميقة في ليبيا، تتعلق برفض القيود على الحياة، والفن، وحرية اللغة والثقافة الأمازيغية، وهي غربة تخلصت منها في فرنسا بدخولي شبكات الشباب المناهض للأنظمة. ومع السنين، تحولت الغربة إلى إحساس أنطولوجي جديد، يتعلق بظاهرة العبث وفكرة العدم التي تُشكل خلفية الوجود الإنساني. وبهذا المعنى فقط، يمكن القول إن «الغربة» تشكل أحد المحاور الأساسية لعملي الفني.

أعمالك الفنية تمزج بين الرسم والتصوير والكتابة. كيف استطعت أن تخلق هذا التناغم بين هذه الفنون المختلفة، وهل تعكس هذه التقنية بحثًا عن هوية فنية جامعة تجمع بين جذورك الليبية وتجاربك العالمية؟

مزيج الفنون في عملي هو نتاج لـ رحلة وجودية طويلة ومضنية، وليس بحثًا عن جذور ثابتة. فالإنسان ليس شجرة، بل مشروع بناء هويته، تتكون تدريجيًا بحرية تامة من عناصر الحياة والاختيارات المصيرية، بما في ذلك تجربة المجتمع الليبي. هذا العمل الفني يسعى للابتعاد عن التعليق المباشر على الظواهر والأحداث، ليُفسح المجال للألوان لتكون هي اللغة التعبيرية الأساسية.

بالنظر إلى حياتك الفنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود هل ما زالت ليبيا مصدر إلهام أساسي لأعمالك؟

في البداية كان إهتمامي كبيرا بالرموز والنقوش الأمازيغية، نظرا للقهر والتهميش التي كانت تعاني منه هذه الثقافة. ففي فرنسا اكتشفت تنوع هذه الثقافة ودرست جوانبها الفنية المتعددة، الأمر الذي لم يكن متاحا في ليبيا. غير أنه سرعان ما اكتشفت محدودية هذا الطريق، بالنسبة للمشروع الذي كنت أريد تحقيقه ، فنيا ونظريا. باعتباري مساندا لكل الثقافات المهمشة، والكثير منها في أوروبا نفسها، وبالتالي لا أستطيع التمييز أو تفضيل ثقافة معينة والعمل من أجل ثقافة خاصة وإختيارها لأنني أنتمي إليها، فأنا أمازيغي، كردي، باسكي، هندي أحمر، فلسطيني ..إلخ أدافع عن حق جميع الثقافات واللغات والمجتمعات المضطهدة بنفس القوة والقناعة.

باعتبارك فنانًا وكاتبًا، هل هناك لحظات تشعر فيها أن الكلمات عاجزة عن التعبير عما تريد قوله، فتتجه إلى اللون والخط؟ والعكس صحيح؟

باعتبار العلاقة العضوية القائمة بين اللغة والفكر، فإن حدود ما أفكر فيه هي حدود لغتي، وما لا أستطيع قوله هو ما ليس لدي القدرة على التفكير فيه. وأتفق مع فتقنشتاين في قوله: «ما يمكن قوله يمكن قوله بوضوح، وما لا يمكن قوله يجب الصمت عنه» وبالتالي فإن اللجوء إلى اللون والرسم التشكيلي هو ضرورة لا تتعلق بالتعبير وإنما بإرادة الحياة والرغبة في إثراء الكينونة بكائنات جديدة.

ما هو الدور الذي تراه للفنان في مجتمعنا اليوم؟ هل هو مجرد موثّق للجمال والتاريخ، أم أن لديه مسؤولية أكبر في إثارة الأسئلة والتحديات الفكرية؟

عندما يرى أي إنسان ما يحدث في العالم من حروب وتدمير للشعوب من قبل الجيوش النظامية وغير النظامية، كما هو الحال في غزة، في هذه الحرب -التي لا يمكن تسميتها- على شعب فلسطين، من تدمير وقتل وتشريد وتجويع وإرهاب وتهجير، لا يمكنه إلا أن يتساءل بجدية قاتلة : ما فائدة الكتابة وما فائدة الفكر والأدب والفلسفة وما هي ضرورة الفن؟ ولا يمكنه إلا أن يسخر من كل هذه الآلاف والملايين من الكلمات التي تملأ الكتب والصحف والمجلات وصفحات الويب بكل أشكالها وألوانها، ولا يمكنه إلا أن يتخذ موقف ديوجين الذي كان يحب السخرية من أفلاطون، سخرية لاذعة، متسائلا عن فائدة رجل قضى حياته كلها في ممارسة الفلسفة، دون أن يزعج أي أحد. وهذا التساؤل عن عبثية الكتابة أشار إليه أحد المفكرين اليهود، ثيودور أدورنو، في منتصف القرن الماضي بخصوص إستحالة كتابة الشعر بعد المحرقة النازية ومحاولتهم لإبادة اليهود. وأنا كفنان تشكيلي، أطرح نفس السؤال اليوم، هل هناك ما يمكن أن يقال وهل هناك ما يمكن أن يعرض في عالم يحترق؟ علما بأنه أثناء كل كلمة أو جملة تكتب أو خط يرسم، يموت فلسطيني أو فلسطينية تحت القنابل ؟ أرى أن عمل الفنان ليس هو التوثيق للجمال أو للقبح أو للظواهر والأحداث التاريخية المختلفة، بل لديه مسؤولية أكبر في إثارة الأسئلة ومحاولة فك الحصار الفكري والمادي.

Share this content: